Le vent nous emportera : Écrire sur le cinéma

Fixer l’ennemi intime dans la glace, puis imiter Alice en traversant

le miroir : chiche ?

Tu écris depuis toujours, tu écris

depuis un an ; tu écrivais avant d’écrire, tant l’existence alimente

l’écriture (ne jamais fréquenter un « écrivain », au risque de

figurer, méconnaissable, dans l’un de ses livres).

Des nouvelles, des poèmes, des

essais, quelques courts romans, une ou deux pièces de théâtre – tout ceci,

écrit sur trois années environ, disparut d’un seul coup, d’un seul clic, dans la « corbeille »

vite vidée : il faut détruire beaucoup, disait Artaud, et même si

demeurent d’invisibles traces, sur ton « lecteur » C: ou ailleurs (ce

second blog fugace, Un

pont

sur l’océan électronique), tu t’en fiches, tu les considères en simple

exercice (de styles), en échauffement nécessaire avant de passer aux choses vraiment

sérieuses.

Quoi de plus sérieux que le

cinéma ? Quoi de plus puéril, aussi, souvent, hélas !

Ma seule passion, confessait Dreyer,

dans la double acception sentimentale et religieuse du terme, et la tienne à

ton tour (avec la littérature et la musique, un peu moins la peinture et la

bande dessinée), que cet art du vingtième siècle qui faillit ne pas lui

survivre. On parlait en effet beaucoup de mort du cinéma au début de la

décennie 80, avec l’invasion de la vidéo domestique, de la publicité, du clip, de la multiplication des chaînes

télévisées.

Trente ans après, que reste-t-il de

nos amours, quelque part entre Pialat et Trenet ?

La cinéphilie, désormais, ne se donne

plus seulement à lire sur papier, dans les pages des revues dites spécialisées.

Les Cahiers

du cinéma, Le Cinéphage, Impact, Mad Movies, Positif,

La

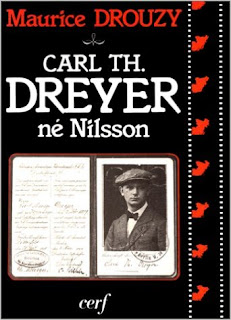

Revue du cinéma, Starfix ; les ouvrages de Dan

Auiler, André Bazin, Patrick Brion, Michel Chion, Maurice Drouzy, Susan

Dworkin, Michael Powell, Donald Spoto, Aldo Tassone, David Weddle, parmi

d’innombrables, ou presque, en français et en anglais (non par snobisme mais

par disponibilité) : voici une belle constellation de souvenirs

fondateurs, une fréquentation féconde, régulière ou épisodique.

Pour parler une langue, « maternelle »

ou non, pour l’écrire, pour se l’approprier, vous devez en maîtriser

l’orthographe, la grammaire, la conjugaison, la syntaxe, la prononciation (tout

texte écrit devient sonore dans l’esprit du lecteur silencieux), et tous ces

« passeurs », ces « contrebandiers » (pas seulement de

Moonfleet) sur lesquels ils écrivirent, représentèrent d’excellents

professeurs, dans l’étude d’un corpus

d’œuvres essentielles, celles, par exemple, de Hitchcock, Rossellini, Kubrick,

De Palma, Antonioni, Peckinpah. Mais vient un temps où il faut

arrêter de lire les critiques, d’en écrire soi-même, pour se mettre à réaliser

ses propres films, avertissait Dario Argento, en pleine connaissance de cause.

Une vocation contrariée, un appel

sans mise en actes ? Oui et non. L’état actuel du cinéma français, de la

formation à la diffusion, en passant par les financements perfusés de la TV ou

la production encore majoritairement artisanale (même Besson, du haut de son

vil empire, fait office de « travailleur indépendant »), ne laisse

aucun regret. Le « Je est un autre » rimbaldien s’applique également

à chacun. Peut-être devais-tu écrire au lieu de filmer, ta vraie nature dans

les mots bien plus que dans les images, dans les images que suscitent tes mots,

dans l’échange continu entre les deux régimes, si dissemblables et

complémentaires. Tu ne joues pas au cinéaste, encore moins à l’auteur (de

films, d’écrits) et nulle frustration ni dépit ne t’animent. Tu optes

volontiers pour l’art d’aimer, cédant la haine à ses séides.

Tu écris pour célébrer, tu écris pour

des morts – ceux du cinéma, ceux en dehors du cinéma – et tu donnes à lire ta

prose à des vivants, en pastiche des justes propos de Carax sur les métrages.

Tu éprouves du plaisir et de la fierté à écrire (sinon, à quoi bon ?), tu y

passes un certain temps (un temps certain), mais tu te dois d’écrire vite,

d’aller plus vite que les morts. Ta première et dernière lectrice, par-delà les

visages chéris ou amicaux qui rayonnent dans ta nuit, avec ou sans avatar, avec

ou sans pseudonyme – tu écris sous ton « vrai » nom, par facilité,

par franchise –, tu la connais par cœur, très intimement, tu ne te voiles pas

la face devant la sienne (Captain Marvel, super-héros cancéreux sous le crayon

du talentueux Jim Starlin, lui demande avec courage, le seul qui vaille, de tomber

le masque séducteur avant de l’emporter).

Dans la lumière sudiste du jour, dans

la sérénité solitaire des ténèbres, tu sens sa main glacée sur ton épaule, son

souffle doucereux dans ton cou, tandis qu’elle parcourt tes lignes vives et

vivaces. Oh, oui, elle se tient fidèle à tes côtés depuis l’origine (du monde),

bien avant que tu n’écrives et souffres et jubiles et discutes avec l’univers

sans frontières des cinéphiles virtuels. Elle t’attend et te sourit, et, qui

sait, tu la trouveras peut-être jolie, à la fin (du générique)…

Pourquoi écrivez-vous ? Bon qu’à

ça, répondait laconiquement Beckett. Certes, mais encore et toujours pour vivre

dans le présent, transpercé par les flux et les flots du monde, du cinéma,

d’une vie d’homme au début du vingt-et-unième siècle. Tu écris pour ressusciter

les morts, les sensations, les humeurs de ta médiévale mélancolie, de ta

sensualité solaire puisée à l’invincible été de Camus, autre fils du Sud, à

défaut de « ciné-fils ». La voix et le visage de Serge Daney, tu ne

les oublies pas, pas plus que ceux de milliers d’autres avant et après lui, qui

te constituent, te révèlent mille fois mieux qu’une autobiographie.

En écrivant sur le cinéma, que cela

vous plaise ou pas, vous écrivez aussi sur vous-même, sur votre langue, sur

votre vision du cinéma et de la langue. Narcisse dans son miroir brisé ou

Thésée dans son labyrinthe méta ? Tu cherches une Ariane pour te délivrer

de ton reflet, la Faucheuse dans ton dos, Madeleine/Judy devant toi, ni tout à

fait la même, ni tout à fait une autre. Brigitte Lahaie magnifiée par Jean

Rollin ou Gena Rowlands sous l’influence de Cassavetes ne te sauveront pas, va,

mais elles te permettent de relever la tête dans l’épuisement des jours, durant

« l’entreprise de démolition » quotidienne de l’existence, pour

parler comme Fitzgerald.

Quand on aime la vie, on aimerait –

on fréquenterait, de surcroît – le cinéma, ainsi que le clamait un slogan obsolète et

candide ? Bien sûr que non, on fait effrontément le contraire, en pleine

conscience des charmes du tombeau (la salle de cinéma vue par Artaud), du lien

organique et mécanique avec la mort à l’écran. Et cependant, heureusement, on

peut trouver de la joie dans cette nécrophilie fondamentale, parfois ridicule

(on voudrait secouer tous ces trop sages spectateurs, les inviter à

chercher ailleurs leur nectar existentiel, ailleurs que dans ces bouquets de

cimetière, et cela vaut pour toi comme pour eux !), assumée en signe

contradictoire d’ouverture au monde, à un monde redéfini, raffiné par le cinéma

– ne l’appellent « septième art » que ceux qui veulent lui donner une

respectabilité dont il se contrefout,

art populaire et impur par essence –, à des histoires spéculaires, à des contes

de fées pour adultes pervers et idéalistes.

Tu écris avec une subjectivité

suprême, sans employer la première personne du singulier, élémentaire

courtoisie lexicale (dans l’usage de la première du pluriel, il faut lire une

convention fraternelle et non la hauteur royale des hommes de pouvoir de

naguère). Tu espères, et tu découvres avec reconnaissance, que tes foutus fantômes, que tes miroirs

d’ordinateur et de pellicule réfléchissent

bien d’autres vies que la tienne, qu’ils dialoguent avec leurs désirs, leurs

refus, leur univers personnel. Carte et territoire, partage et identité :

l’écriture offre cela, ici et maintenant, alors pourquoi t’en

priverais-tu ?

Tu te fais l’avocat du diable et te

reproches (à peine) ta sentimentalité, toi qui apprécies tant le stoïcien cinéma

d’horreur, toi qui t’intéresses à la pornographie (ni à la mode, ni apologue),

toi qui verses des larmes devant Sirk ou Fassbinder, toi qui te fais le héraut

d’un Julien Duvivier, car tu sais bien que l’objectivité n’existe pas, ni dans

les mots, ni dans les images. Une caméra de surveillance filme selon un axe

particulier, découpe la réalité dans un cadre précis, la transmue en artefact de texture radicalement différente.

Ne cherche pas le « bon mot », le clin

d’œil, l’allusion en coup de coude complice : ils viendront d’eux-mêmes,

équilibrés par deux ou trois idées valant la peine de leur formulation, ils se

différencieront du reste par la singularité de ton rythme, de ton battement de

cœur et de sang. Pas meilleur qu’un autre, pas pire non plus, un parmi des

milliards, dans une envie d’écrire, de louer, de peindre le portrait d’hommes,

de femmes et d’œuvres dans lesquels tu te reconnais, qui te dérangent, qui te

grandissent, qui te feraient presque croire au spirituel dans ton lourd corps

de boue (et tu n’écris pas debout mais assis devant un Samsung RV515

sud-coréen un peu lent : appelons ceci du « placement de produit »,

oui, oui, comme dans la camionnette postale des Visiteurs).

On peut parler de tout en parlant de

cinéma, prête-t-on à Godard ; cela s’avère vrai, cela s’avère bon, et

chaque facette de ton miroir fantomatique constitue une entrée particulière,

une bouche d’ombre abouchée à la lueur du projecteur thématique. Vous qui

entrez ici, de votre plein gré ou suivant la dictature douce du hasard,

conservez toute espérance, et esprit critique, et ardeur à vanter toujours la

beauté, à tenter de la créer par vous-même, dans des notules (tu les baptises

« billets ») ou dans de longs développements (de phrases et de

textes) parfois critiqués. S’exposer, se mettre (très relativement) en danger,

jouer les saint Sébastien hétérosexuel : cela fait partie du jeu, tu ne

t’en offusques pas, ou alors en silence et durant quatre ou cinq secondes. Tu

dois faire avec, passer à autre chose : le Temps presse et détruit tout,

Gaspar ne dira pas le contraire...

Laisser une trace ? Lutter

contre l’oubli ? Hurler dans le désert ? Réinventer la langue,

spécialement celle du cinéma ? N’y pense même pas, et bon courage à ceux

qui tentent l’aventure ! Le changement advenu, la métamorphose au jour le

jour, les bases du langage et de la personnalité, le cœur saignant et tendre

des films (accessoirement, des livres et des disques) – tant de choses à aimer,

à écrire, à mettre en valeur en bouteilles à la mer binaire (1 et 0, nouvel espéranto de la cinéphilie 2.0), et si

peu de temps pour l’oser, le polir, le présenter à autrui. Tu dois

« vivre » en parallèle, payer un loyer, travailler, dormir un peu.

« Faire des films, pour moi, c’est vivre » dit Antonioni, mais

l’écriture sur le cinéma tient du luxe, de l’activité annexe, du hobby crucial. Lumière bleue de l’écran

du portable, oxygène des mots et des images, miel ou fiel des commentaires,

elle mélange, malaxe, mâtine les composants, dans une alchimie qui agit ou pas,

dans un petit miracle littéraire qui survient ou non.

Le numérique change la donne et ne

révolutionne rien. Il offre une « couverture » démocratique, mondiale, planétaire,

à tes propos, qui pourrait te terrifier, t’alourdir de responsabilité. Mais sur

la mer immense, la vague unique surgit, s’abîme aussitôt dans les profondeurs, elle

n’apparaît dans sa puissance qu’un bref instant, le temps d’un soupir, d’une

respiration accordée ou désunie au chant du monde et du cinéma. Capturez-la

vite dans votre viseur, éclair dans la bouteille pour femme fatale parisienne,

acmé médiatique, capsule de cyanure, corne d’abondance, caresse calligraphique ou

grenade à dégoupiller plus tard.

Dans une époque de cynisme lacrymal

généralisé – tu écris contre ton temps, même si tu le vomis moins que Lovecraft

–, le lyrisme devient une arme de célébration massive, un havre de paix se

voulant un écrin pour les films, peu importe leur (mauvais) genre, leur

nationalité (on parle la même langue quand on parle de cinéma ou d’art), leur

budget, leur effet. Un père aime tous ses enfants, un « scripteur » –

aïe, ce terme didactique ! – aime tous ses textes, avec leurs défauts,

leurs difformités, leur tendresse agressive. Qu’ils ne comptent pas sur toi,

paranoïa ou pas, pour t’auto-dénigrer, t’exhiber, mal contemporain sous

obédience dogmatique et psychanalytique. Oui à la réflexivité, au méta

(physique, de préférence, dans la perspective d’un matérialisme athée empli de

foi), mais non à la flagellation, au remords, au dévoilement façon Malraux du

« misérable tas de secrets ».

Le cinéma se passe très bien de toi,

des critiques, des parasites de tout bord, des journalistes accueillant les

VRP, pardon, les acteurs ou les actrices, puisque tout tourne autour de

l’argent depuis Edison et les Lumière, croix de Malte polyglotte d’un art

capitaliste et collectif. Cela ne vous plaît pas ? Vous appelez de tous

vos vœux romantiques un art individuel, éthéré, élitiste ? Désolé, mais

cela ne t’intéresse pas, tu préfères te salir les yeux dans la fange audiovisuelle, afin d’y dénicher

des pépites, des éclats de vérité, de beauté, de majesté. Tu le sais depuis

Baudelaire, au moins, que dans la boue réside l’or, avec un peu de travail, de

générosité, avec un regard singulier, le tien et pas celui de ton voisin, bien

que vous puissiez regarder dans la même direction.

À l’heure du cinéma « délocalisé »,

dématérialisé, à portée de connexion tactile, que deviennent les images de

films, comment mue la langue de et sur le cinéma ? Doit-on éduquer les

masses, la jeunesse, juguler le piratage, modérer les ardeurs acerbes des « forums » ?

La règle peu renoirienne du jeu démontre son absence : mille façons de

parler du cinéma, lui-même art polymorphe, hors du respect du sens – celui que

l’on perçoit – des œuvres, hors de l’étude rationnelle et passionnelle des

formes qui l’expriment.

Tu te moques bien des chapelles, des

fétichismes, des programmes de clocher, de la nostalgie d’hier et du bruit

d’aujourd’hui. Tu écris sur Lang et Fulci, sur Michael Ninn et Gina

Lollobrigida, sur Bollywood et Laurent Boutonnat. Tout ne se vaut pas mais tout

se répond, tout correspond, tout s’irrigue mutuellement.

Tu ne peux pas séparer le monde de

ton corps qui l’éprouve, qui en fait l’expérience. Tu ne peux pas séparer les

films de ton histoire, tressage de Notre histoire commune, avec ou sans

Delon. La machine à fantasmes, à découdre,

à « momification du mouvement », tourne à plein régime, et tu ne peux

pas toi-même t’empêcher de penser, d’aimer, de traduire (tu écris en marchant,

en respirant l’air des villes, en exil et au centre de ton monde).

Amoureux des femmes mortes (Bill Lee assassine/ranime sa Joan adorée, passeport itératif pour Annexie) mais

saluant, au jour le jour (et même autour de minuit !) une correspondante

bien vivante, classique épris de baroque (d’où ton admiration filiale pour le

cinéma de Brian De Palma), au mitan de ta vie (moins, sans doute, fantôme à

demi entre ceux sur lesquels tu écris, entre les morts qui s’ignorent et que tu

rencontres dans ta « seconde » vie) et dans l’éternité fragile des

films (écrire sur le cinéma revient aussi

à traverser l’écran, à vouloir atteindre cette utopie où l’on ne meurt plus, où

l’on jouit avec une épuisante constance, où la matérialité s’abolit dans le

rêve incarné), tu doutes d’écrire longtemps encore.

Un insert, une séquence au ralenti, une parenthèse verbale

enchantée ; d’autres aspirations viendront, ou un dégoût si grand qu’il te

réduira à la page blanche (tu ne crains pas cela, pied à pied, mot à mot, image

après image). Des mots, des mots, des mots, se lamentait Hamlet, et tu ressens

une fatigue existentielle en même temps qu’un appétit pour cet art familier, mystérieux,

trivial et cosmique, partagé, mort et enterré, sans cesse ressuscité, ton

double, ton reflet et ton frère.

Un jour, le miroir se brisera, tu le

sais, sans Kim Novak ni Liz Taylor, cette fois. So what ? Le monde

continuera, le cinéma aussi, la Toile résistera mieux que le plomb, ou se dissoudra

dans les mémoires, dans le vide d’une écriture qui n’existera plus. Sur la

plage de Lewin ou de Kitano, les traces amoureuses et ludiques s’effacent, le

vent et l’eau emportent tout, gentiment, impitoyablement, avec le poème de

Kiarostami et la chanson de Noir Désir.

Tais-toi, maintenant, écoute d’autres

voix et apprête-toi à suivre d’autres chemins : tu dois te réinventer à

l’horizon des frères humains – le cinéma radieux niché dans ta chair éphémère...

Cultiver un jardin commun plein d'images animées d'un peu d'espérance au milieu de l'immense décharge du monde dit civilisé...demandez le programme, bonbons

RépondreSupprimeret chocolats glacés en prime !

https://www.youtube.com/watch?v=5nUBWPbJFAU

Supprimer